POPPERS : usages et repères clés

POPPERS : usages et repères clés

Le poppers est un nitrite d’alkyl. Il est aujourd’hui utilisé pour augmenter et stimuler l’intensité sexuelle, mais aussi pour provoquer une euphorie immédiatement après inhalation par le nez.

En France, le POPPERS a connu plusieurs interdictions temporaires, mais son usage reste courant et même en hausse depuis 2013. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies indique que les consommateurs sont aussi bien adultes qu’adolescents. Interdit aux mineurs, il s’agit du deuxième produit le plus consommé après le cannabis.

Dans les années 80, il était surtout associé à la communauté gay. Aujourd’hui, il est utilisé par un public plus large, même si une partie de la communauté LGBT le considère encore comme un symbole.

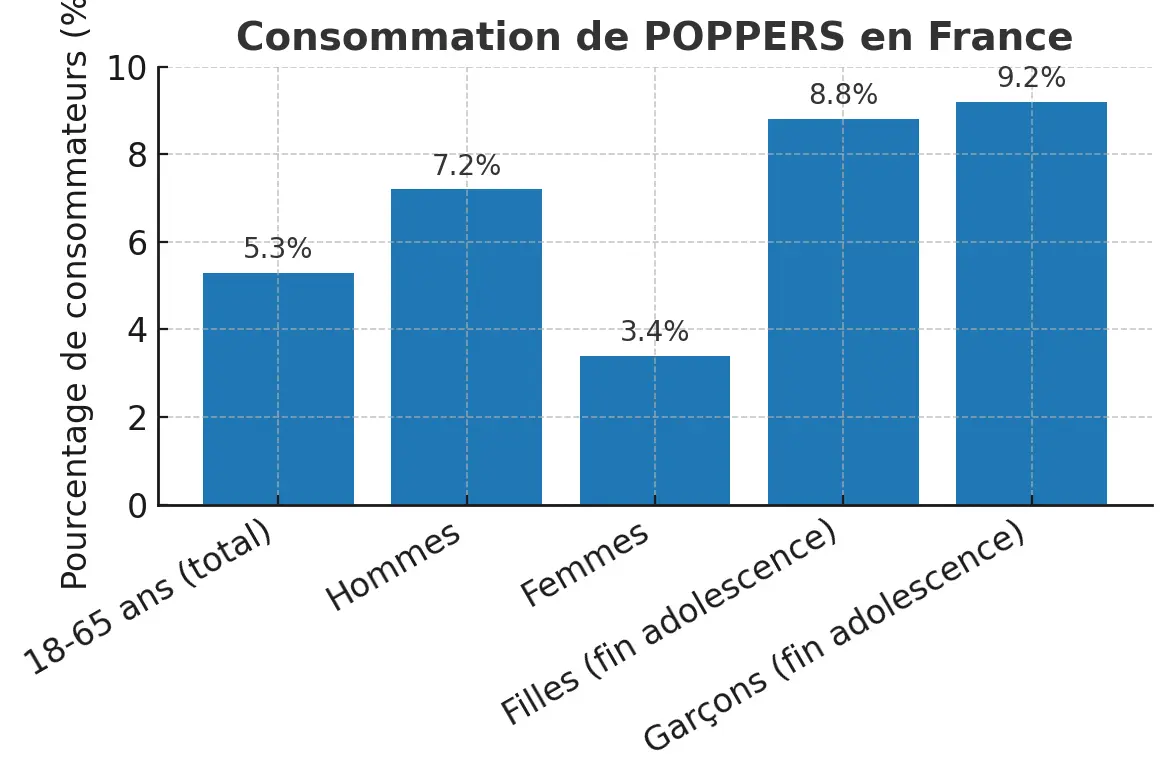

En France, 5,3 % des 18–65 ans ont déjà essayé ce produit depuis 2010, dont 7,2 % des hommes contre 3,4 % des femmes. En fin d’adolescence, la consommation concerne 8,8 % des filles et 9,2 % des garçons.

Le POPPERS bénéficie, notamment auprès des jeunes, d’une image fun et de produit sans danger. Pourtant, il est important de rappeler que ce produit n’est pas sans risques, même si aucune dépendance n’a été scientifiquement prouvée à ce jour.

Composition et commercialisation du Poppers

Le nom POPPERS est un terme commercial qui désigne une préparation pouvant contenir différents nitrites, parmi lesquels : amyle, propyle, isopropyle, hexyle et pentyle. À noter que le butanol est aujourd’hui un poppers interdit à la vente en France.

La particularité du POPPERS réside dans ses propriétés hautement vasodilatatrices. Plusieurs sources indiquent que le nitrite de butyle et le nitrite de pentyle sont chimiquement plus puissants et présentent un effet hypotenseur plus marqué.

Il est parfois commercialisé sous d’autres étiquettes, telles que « nettoyant pour cuivres » ou « arôme d’ambiance », et peut être classé dans la famille des solvants.

Le conditionnement varie entre 10 ml et 30 ml, dans des flacons en verre, en aluminium ou en plastique PVC. La majorité est équipée d’un bouchon avec sécurité enfant.

Traditionnellement vendu dans des commerces spécialisés pour adultes, le POPPERS est aujourd’hui disponible dans les grandes surfaces, épiceries, bureaux de tabac et, de plus en plus, sur Internet. Il est donc relativement facile de s’en procurer.

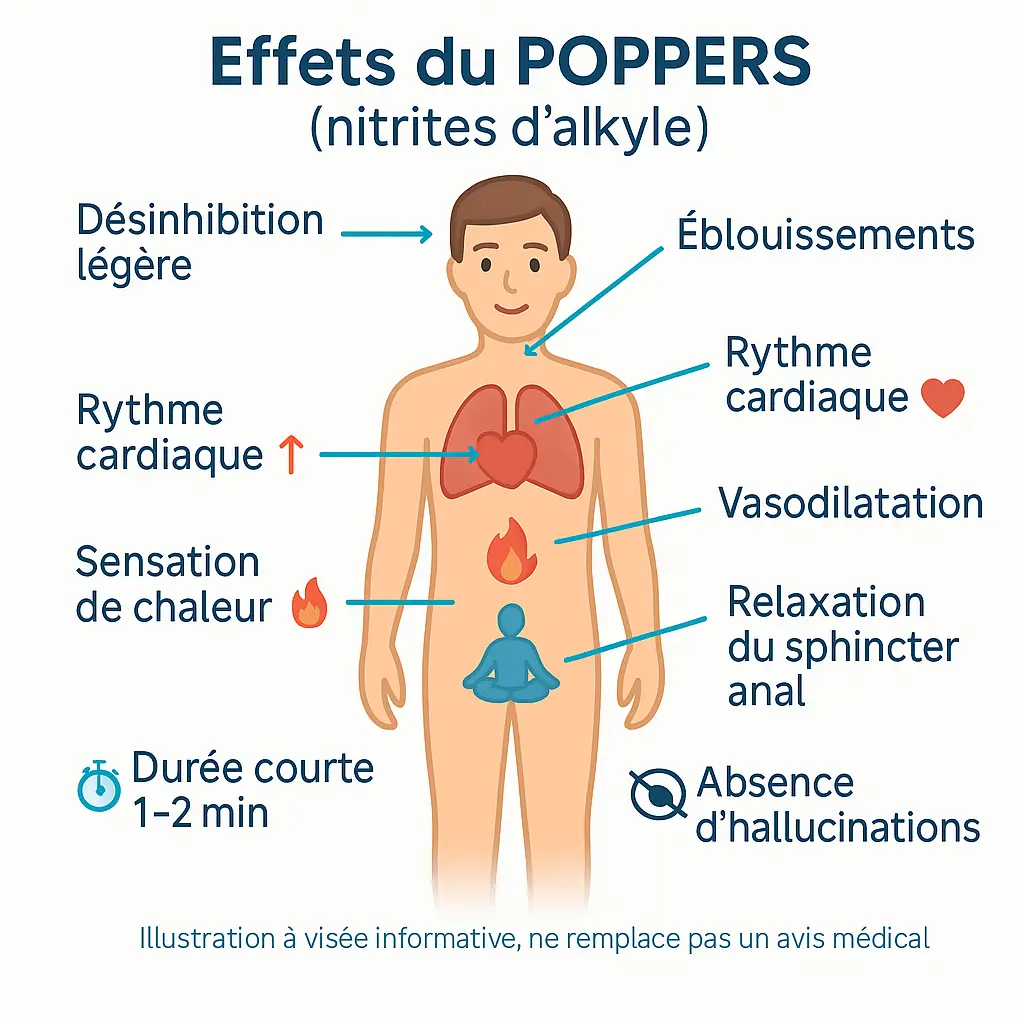

Effets physiologiques et usages du Poppers

Le POPPERS provoque une augmentation du flux sanguin et du rythme cardiaque. Ses effets, bien que de courte durée, sont quasi immédiats après les premières inhalations.

Dans certains cas, il peut entraîner des problèmes sanguins tels que la méthémoglobinémie.

Utilisé dans des contextes gays, hétérosexuels et libertins, il agit comme un vasodilatateur en relaxant les muscles lisses. Cela peut accroître le plaisir lors des rapports, notamment grâce au relâchement du sphincter anal et du vagin. Il est particulièrement recherché dans les pratiques sexuelles exigeantes.

Les nitrites d’alkyle tels que l’amyle, le propyle ou le pentyle permettent également de retarder l’éjaculation et de prolonger l’orgasme, augmentant ainsi son intensité.

Les consommateurs décrivent souvent des sensations marquées d’éblouissement et d’étourdissement, liées à l’accélération du rythme cardiaque.

Au-delà de la sexualité, le Poppers est également consommé lors de soirées, concerts et dans les clubs pour intensifier les effets des basses musicales et des lumières. Ses effets de chaleur corporelle, de désinhibition et de stimulation sont recherchés.

Contrairement à certaines drogues, le POPPERS ne provoque pas d’hallucinations.

Historiquement associé au milieu gay, il reste très présent dans les bars LGBT, lors des Gay Pride et autres événements communautaires. On le retrouve également dans la culture électronique (musique) où il est perçu comme un produit récréatif et ludique.

Toutes ces données proviennent de l’Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé (INPES), de l’enquête sur la santé et la consommation de drogues réalisée lors de l’Appel de Préparation à la Défense, ainsi que de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).

Chiffres et usages chez la population adulte

En France, 5,3 % des 18–65 ans ont déjà expérimenté le poppers. L’usage est plus fréquent chez les hommes (7,2 %) que chez les femmes (3,4 %), avec une hausse continue observée depuis les années 2000.

Le niveau d’expérimentation du poppers reste nettement inférieur à celui du cannabis, mais supérieur à certaines drogues illicites comme le LSD ou la cocaïne. Cette diffusion s’explique en partie par le fait que le poppers est facilement accessible : produit légal, disponible dans de nombreux commerces (à l’image de l’alcool). Interdit aux mineurs et aux femmes enceintes, il n’est pas vendu aux moins de 18 ans chez Maison Piquante.

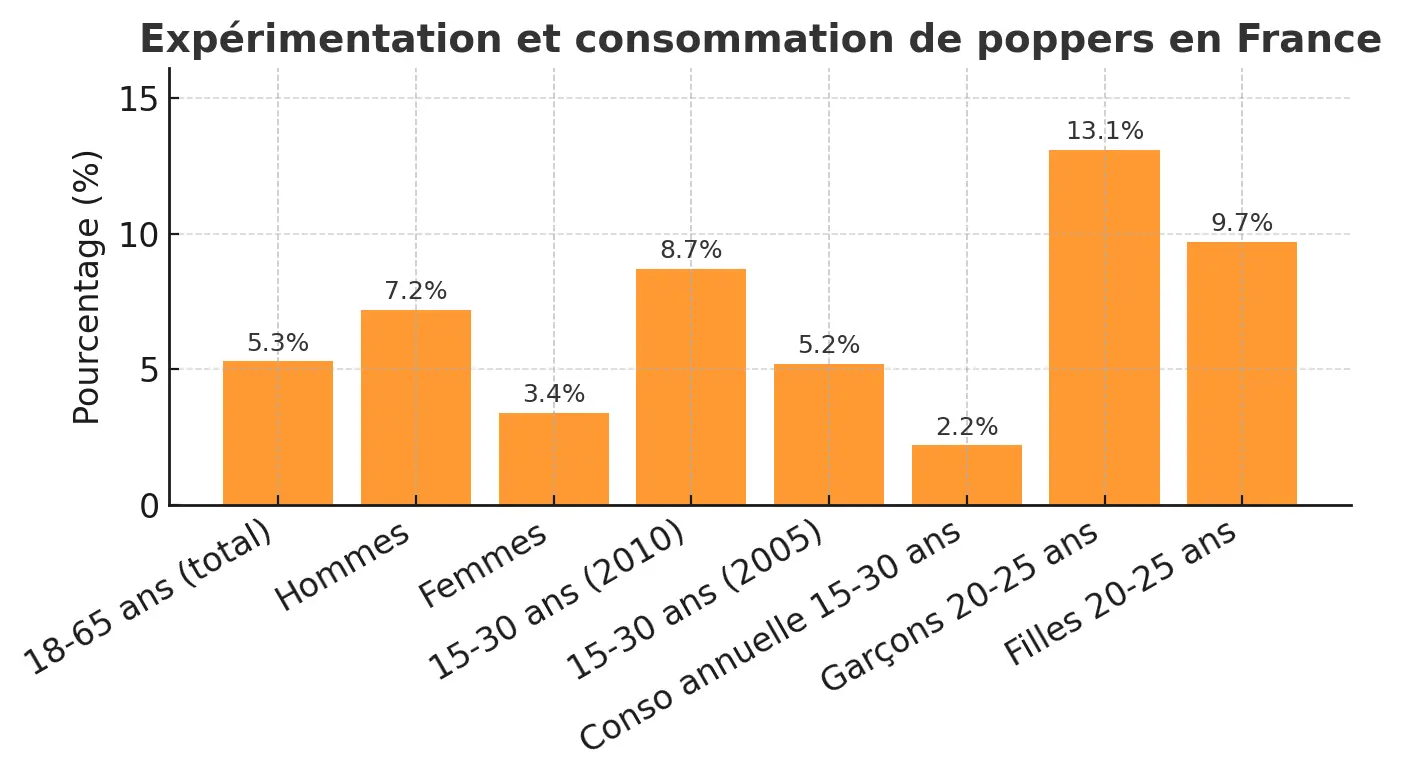

Les adolescents et jeunes adultes sont les plus concernés. D’après le Baromètre santé INPES, chez les 15–30 ans, 8,7 % avaient expérimenté en 2010 contre 5,2 % en 2005, et 2,2 % en avaient consommé dans l’année. Les plus hauts niveaux d’expérimentation sont observés chez les garçons de 20–25 ans (13,1 %) et les filles de 20–25 ans (9,7 %).

L’usage apparaît également corrélé à certains facteurs sociodémographiques : il est davantage signalé chez les étudiants que chez les actifs, et plus fréquent chez les personnes ayant un niveau d’études au moins égal au baccalauréat. Ces profils diffèrent de ceux observés pour d’autres substances.

Poppers et consommation chez les adolescents

Le poppers est interdit aux mineurs. Malgré cela, il demeure présent dans cette population, principalement recherché pour ses effets euphorisants plutôt que pour ses effets liés à la sexualité. Les adolescents évoquent surtout une sensation de chaleur et une désinhibition rapides après inhalation.

Les niveaux d’usage restent légèrement plus faibles chez les filles que chez les garçons, avec des proportions proches : 1,1 % chez les filles contre 1,3 % chez les garçons. La différence est donc minime.

Depuis les années 2000, les taux d’expérimentation augmentent chez les deux sexes, en particulier chez les filles de plus de 17 ans.

Les études récentes indiquent que l’usage de poppers n’entraîne pas systématiquement un passage vers d’autres drogues plus fortes.

- Interdit aux mineurs ; usage motivé surtout par l’euphorie, la chaleur et la désinhibition.

- Écarts de genre faibles : 1,1 % filles vs 1,3 % garçons.

- Progression des expérimentations depuis les années 2000, surtout chez les plus de 17 ans.

- Pas de passage systématique vers d’autres drogues.

Consommation du poppers selon les régions

L’expérimentation et l’usage du poppers varient selon les territoires. Le quart nord-est (Picardie, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Bourgogne) présente les niveaux les plus faibles (≈ <3 %).

À l’inverse, les niveaux les plus élevés se retrouvent dans le sud de la France :

- Pyrénées/Midi-Pyrénées

- Languedoc-Roussillon

- Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Bretagne

- Île-de-France (avec des records observés à Paris).

Une consommation moindre à modérée est observée dans les Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Auvergne. Dans les DOM-TOM, les enquêtes disponibles indiquent une présence quasi inexistante.

Études internationales et population LGBTQ+

À l’échelle internationale, il existe peu d’études comparatives robustes sur l’usage de poppers. Comme en France, les travaux disponibles décrivent une consommation plus fréquente au sein de la communauté LGBTQ+, en particulier chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

De nombreuses publications ont mis en évidence des corrélations entre usage de poppers et infections sexuellement transmissibles (IST). Toutefois, ces corrélations ne démontrent pas une causalité : elles s’expliquent en grande partie par des comportements à risque associés (rapports réceptifs sans préservatif, multiplicité des partenaires, contexte festif/“chemsex”, etc.). Les poppers ne transmettent pas d’IST en eux-mêmes.

Sur le plan physiologique, les nitrites d’alkyle agissent comme vasodilatateurs et relaxent les muscles lisses (dont le sphincter anal), ce qui peut faciliter des rapports exigeants. Cette facilitation, associée à une possible désinhibition transitoire (effet bref, “état second”), peut conduire à une moindre vigilance (préservatif oublié, mal utilisé, délai d’installation), augmentant indirectement le risque d’IST si les protections ne sont pas utilisées correctement.

En résumé : les données internationales suggèrent une association entre usage de poppers et certains indicateurs de risque d’IST, mais aucune preuve formelle n’établit que les poppers soient un facteur causal direct. Le risque dépend avant tout des pratiques sexuelles et de l’usage systématique et correct des moyens de protection.

- Peu d’études internationales comparables ; tendances proches de celles observées en France.

- Corrélation ≠ causalité : les poppers n’infectent pas, ce sont les pratiques non protégées qui exposent.

Les effets secondaires et les dangers du poppers

Le poppers peut, dans de rares cas, se révéler dangereux et provoquer des réactions cutanées irritatives. Comme beaucoup de produits, un mauvais usage (quantités importantes, répétition rapprochée, mélanges) augmente les risques. Son utilisation est interdite aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes souffrant de problèmes cardiaques. La vigilance est de mise : éviter les mélanges avec l’alcool ou des médicaments, protéger la peau et les yeux, et interrompre l’usage en cas de symptômes gênants.

Autres risques autour du poppers

Utiliser du poppers sans risque

Consommer du poppers reste dangereux même en prenant toutes les précautions ; toutefois, on peut réduire certains risques en choisissant un produit de qualité (par exemple auprès de boutiques spécialisées comme Maison Piquante) et en le stockant au frais, à l’abri de la lumière, car le poppers se dégrade rapidement. Apprendre a choisir son poppers est important, certains nitrites, comme le propyl, perdent leurs effets après ouverture et peuvent devenir nocifs. Consommez-le avec modération : le poppers est un produit à risque, à utiliser de manière responsable et toujours dans la bienveillance. Pour limiter le contact direct avec la peau et éviter les brûlures, utilisez un bouchon inhalateur ; il en existe qui se vissent ou se clipsent sur le flacon afin de réduire le risque de contact.

Conclusion

Le poppers, nitrite d’alkyle aux effets rapides mais brefs (euphorie, vasodilatation, chaleur), est largement accessible en France et davantage expérimenté par les jeunes adultes et les hommes. Pour autant, il n’est pas anodin : étourdissements, migraines, hypotension, irritations et, plus rarement, méthémoglobinémie peuvent survenir. Son usage est interdit aux mineurs et déconseillé aux personnes à risque cardio et aux femmes enceintes/allaitantes.

La réduction des risques repose sur une utilisation responsable : ne jamais avaler, éviter les mélanges (alcool, drogues, médicaments), utiliser un bouchon inhalateur et stocker le produit au frais, à l’abri de la lumière. En cas de symptôme persistant ou d’accident, consultez rapidement (15/112). Cet article vise l’information et ne remplace pas un avis médical.

Sources & crédits

Références principales

- Baromètre santé 2010 – INPES (devenu Santé publique France) : volets adultes et jeunes (indicateurs d’expérimentation et de consommation).

- OFDT – Observatoire français des drogues et des tendances addictives : analyses de prévalence, enquêtes ESCAPAD (jeunes) et rapports thématiques.

- Santé publique France : fiches et repères sur l’usage de nitrites d’alkyle (poppers) et éléments de réduction des risques.

- EMCDDA / OEDT – Agence européenne : synthèses comparatives sur les usages et cadres réglementaires européens.

- Publications académiques en addictologie et santé publique (revues francophones et internationales) concernant les effets physiologiques, la vasodilatation et les risques (hypotension, méthémoglobinémie).

Remarque : les chiffres cités (ex. 5,3 % des 18–65 ans, 7,2 % hommes / 3,4 % femmes, données 15–30 ans) proviennent des vagues INPES/Santé publique France et des travaux OFDT susmentionnés.

Méthodologie éditoriale

- Sélection des sources publiques et institutionnelles (données nationales, rapports européens, littérature scientifique).

- Vérification croisée des statistiques (périodes, définitions, tranches d’âge) et harmonisation des libellés.

- Synthèse des informations en sections thématiques : composition, effets, usages, risques, géographie, contexte international.

- Relecture humaine : cohérence, clarté, neutralité de ton et conseils de réduction des risques.

Crédits visuels

- Graphiques : réalisation interne (mise en forme et légendes) à partir de données INPES/OFDT.

- Cartes : création et retouches internes (choroplèthes par région), en respectant les tendances régionales décrites par les enquêtes françaises.

- Infographies : composition originale (style médical épuré) par l’équipe éditoriale.

Transparence

Cet article a été rédigé par des humains avec l’aide d’outils d’IA pour l’organisation du contenu, la mise en page et certaines retouches graphiques. Toutes les informations factuelles, chiffres et recommandations ont fait l’objet d’une relecture humaine avant publication.